La obra monumental de James Joyce. Ulises es el relato de un día en la vida de 3 personajes: Leopold Bloom, su mujer Molly y el joven Stephen Dedalus. Un viaje de un día, una Odisea inversa, en la que los temás tópicamente homéricos se invierten y subvierten a través de un grupo decididamente antiheroico cuya tragedia raya la comicidad. Relato paródico de la épica de la condición humana y de Dublín y sus buenas costumbres cuya estructura, desbordantemente vanguardista, avisa a cada rato de su dificultad y exige la máxima dedicación. Ulises es un libro altisonante, soez y erudito donde los haya que ofrece una literatura distinta, extraña, ocasionalmente molesta y sin duda excepcional.

CHRISTOPHER HITCHENS ESCRIBE SOBRE JAMES JOYCE

por gascondaniel

Es Bloomsday. Escribe Hitchens en Amor, pobreza y guerra (Debate):

Un hosco capataz inglés está a la entrada de un aparcamiento en Londres. Es un día asqueroso, húmedo. Ve que se acerca una figura desharrapada, con una pipa de arcilla en la boca y un abrigo andrajoso, y piensa, ceñudo: Otro irlandés de mierda que viene a gorronear. El irlandés se acerca arrastrando los pies y le pregunta si hay algún trabajo. “No tienes pinta”, dice el supervisor, “de saber distinguir entre un Golf y un Rolls-Royce”. “Sí”, dice indignado el irlandés. “El primero escribió Fausto y el segundo Ulises”.

Es mi chiste “irlandés” favorito, no solo porque se venga de generaciones de desagradable caricatura inglesa –haber representado a los irlandeses, el pueblo de Swift, Wilde, Shaw y Yeats, como estúpidos, nada menos– sino porque es propio de Joyce. Su universo de palabras era un torrente de juegos, palíndromos, paralelismos, parodias y plagios (con una buena cantidad de Parnell en la aliteración). De vez en cuando veo una palabra como si fuera la primera vez, y de repentE me doy cuenta de que Evian es “naïve” escrito al revés, o de que “Bosnia” es un anagrama de “bonsái”. El otro día, mientras añadía frutos secos a una ensalada, murmuré: “Es una pena, Ana, que seas un cardo”. Joyce podía hacer esto, con un nivel infinitamente más amplio de múltiples sobreentendidos, utilizando varios idiomas, durante páginas y páginas, de modo que –según tu nivel de conocimiento y tu capacidad para localizar nuevas alusiones y analogías– nunca vuelves a abrir el mismo de sus libros, o el mismo capítulo, sin descubrir que sostienes un nuevo texto entre tus manos y no lo habías leído antes.

Los juegos de palabras y los chistes de palabras son la provincia especial de los niños que llegan al lenguaje por primera vez (qué afortunados). Y, afortunadamente para nosotros, Joyce era un caso asombroso de infantilismo y trastorno de desarrollo. ¿Por qué, para empezar, eligió el 16 de junio de 1904 como el día en que el señor Leopold Bloom de Dublín, primero solo y luego en compañía de Stephen Dedalus, imita las etapas de la Odisea de Homero antes de echar el ancla con su desordenada Penélope, la lujuriosa Molly Bloom? Ese día los periódicos hablaban del terrible accidente de un transbordador en Hell Gate, en Nueva York, y de una guerra –entre Rusia y Japón– que abriría el telón de la Gran Guerra de 1914. Sobre esos asuntos se medita en la ciudad, al igual que sobre un espectacular revés de fortuna en las carreras hípicas, mientras Bloom continúa. Pero eso no es lo que había fijado para siempre la fecha en la mente de James Joyce. Ese día había tenido un encuentro con una camarera que respondía al maravilloso nombre de Nora Barnacle [percebe] y acababa de llegar de Galway. Ella no había acudido a su primera cita (después de que él la abordase en la calle) y por una hermosa coincidencia lo dejó esperando delante de la casa del padre de Oscar Wilde, en Merrion Square. Pero la segunda cita excedió sus expectativas. La pareja dio un paseo hasta Ringsend, más allá del muelle de la ciudad, donde, como Joyce le dijo a Nora en una carta derretida, no fue él quien empezó nada sino “tú la que deslizaste la mano dentro de mis pantalones y apartaste suavemente mi camisa y tocaste mi polla con tus largos dedos que hacían cosquillas y gradualmente la cogiste toda, gorda y dura como estaba, con la mano, y me masturbaste lentamente hasta que me corrí entre tus dedos, todo el tiempo inclinándote sobre mí y mirándome con tus tranquilos ojos de santa”.

Un siglo después, el mundo literario celebrará el centésimo “Bloomsday”, en honor de la primera vez que al gran James Joyce le hizo una paja una mujer que no era una prostituta.

Muchos escritores estupendos han intentado manejar este asunto delicado pero simple. Uno piensa en “Algunas enseñanzas acerca de la ciencia del onanismo” de Mark Twain, o en Martin Amis, que incluyó una gran cantidad de dura y valiosa reflexión en Dinero,y naturalmente en el Portnoy de Philip Roth (“¡Soy el Raskolnikov de las pajas!”). Pero, con demasiada frecuencia, el tema tratado es la versión humilde, sin pretensiones, solitaria, y a veces adoptada por razones de economía (“Los gastos son generalmente bajos”, como reflexiona compungido el John Self de Martin Amis), y también por razones de, oh, bueno, soledad. Aunque uno también puede estar orgulloso del trabajo que ha hecho en este departamento. Era sin duda el caso de Joyce. Cuando, en un café de Zúrich, un desconocido le cogió del mitón y exclamó: “¿Puedo besar la mano que escribió Ulises?”, Joyce respondió: “No, también ha hecho muchas otras cosas”. Pero la mayor efusión jamás desatada por una sola, adecuadamente gestionada, y expertamente administrada (¿y con cuánta frecuencia se puede decir eso?) paja de una hembra a un varón es sin duda la gallarda obra maestra de setecientas treinta y cinco páginas que publicó por primera vez Shakespeare and Company en París con una tirada de mil ejemplares numerados en febrero de 1922. Desde esa fecha, nuestro concepto de la novela ha vivido una revolución.

Volveré luego al tema de la masturbación (confía en mí) pero quiero dar una pequeña indicación de la influencia que ha tenido la obra. Sabía que George Orwell, en su segunda novela, La hija del reverendo, publicada en 1935, había empleado a Joyce para su escena nocturna en Trafalgar Square, donde Deafie y Charlie y Snouter y el señor Tallboys y el Judío y la señora Bendigo y el resto de los vagos y perdedores mantienen una descarga de fragmentos de canciones, oraciones fracturadas, maldiciones y recuerdos chiflados. Pero solo en mi última lectura de Ulises descubrí, en medio de una larga e intricada escena que parodia a Shakespeare en la Biblioteca Nacional, las líneas: “¡Vamos, venga! Gastaste casi todo en la cama de Georgina Johnson, hija de reverendo!”. Así que ahora pienso que Orwell también extrajo de allí el título.

A continuación tenemos la vasta e inconclusa controversia sobre la intolerancia de T. S. Eliot. En una conferencia tristemente célebre, titulada “After Strange Gods” y pronunciada en la Universidad de Virginia en 1933, Eliot dijo que la presencia de “demasiados judíos librepensadores” era “indeseable” en una sociedad bien ordenada. Al buscar la definición de una comunidad tradicional, propuso que llamemos así “al mismo pueblo, viviendo en el mismo sitio”. Y esta formulación engañosamente simple está tomada palabra por palabra de Leopold Bloom, que la ofrece en el pub de Barney Kiernan cuando lo desafía, y lo vuelve a desafiar, un nacionalista irlandés violentamente antijudío. Nadie sabe por qué Eliot decidió citar a Bloom, sin reconocer la fuente, en una declaración pública diseñada para atacar la influencia judía. Todo lo que sabemos es que sentía una admiración desmedida por Joyce, y que una novela explotada por Orwell y Eliot en menos de un año, cuando Ulises aún era un libro prohibido, es una fuerza literaria considerable.

Parece que Joyce tuvo, de manera intuitiva, la premonición de que la cuestión judía sería crucial en el siglo XX. (Moriría en 1941, mientras huía del avance alemán en Europa.) Cuando no estaba con Nora, o cuando no le estaba escribiendo frenéticamente cartas masturbatorias, mucho, mucho más fieras que las tímidas insinuaciones que Bloom manda y recibe de su misteriosa dama, buscaba chicas judías (quizá para estar seguro de que no eran católicas). Una de las primeras acciones de Bloom es detenerse en una carnicería donde venden cerdo y, en ese improbable escenario, recoger un folleto sionista de una organización que tiene su sede en Berlín. Joyce admiraba a los judíos porque, como los griegos, vivían en la diáspora y porque, como Odiseo, eran vagabundos. Además, los judíos y los griegos demostraban que era posible venerar objetivos elevados sin rendirse al horror particular de la Santa Madre Iglesia, el enemigo de por vida de Joyce. Incesantemente culpaba al clero de, entre otras cosas, la traición y el abandono de Parnell, el heroico líder nacionalista protestante descubierto cuando cometía adulterio.

En realidad, en gran medida a causa de esa iglesia Joyce tuvo que vivir exiliado de Irlanda durante la mayor parte de su vida, y en muchos aspectos Ulises es un intento de reconstruir, a partir de la memoria, la vista y el sonido y las sensaciones de su amada Dublín. “Nostalgia” significa literalmente un anhelo por volver al hogar, y Joyce suspiraba por las riberas y los puentes del río Liffey como Odiseo por Ítaca. A menudo los que tienen mala vista son compensados con una mayor percepción en otras facultades, y el lenguaje de Joyce presta una minuciosa atención al sonido y el olor de todo, desde la comida y los caballos a las mujeres. Le gustaban los colores fuertes por la misma razón, e insistió en que la primera edición de Ulises estuviera encuadernada en un tono de azul específico: el color del mar griego por el que había navegado por primera vez Odiseo para recuperar a Helena, y sobre el que había navegado de nuevo para escapar de Troya. (Por cierto, pregúntate qué parte de Helena no había conseguido Odiseo. Su mano…)

Bloom es el propio Ulises/Odiseo en la versión tremendamente personal que Joyce presenta de la historia, y si amas el original resulta placentero averiguar qué aventura se corresponde con cuál. El burdel del “barrio nocturno” de Dublín que lleva Bella Cohen es la cueva de Circe. El restaurante lleno de comida nauseabunda y comensales repugnantes es el encuentro con los caníbales lestringones. El iracundo antisemita del Sinn Fein es el cíclope Polifemo. Y Bloom, cuyo hijo murió poco después de nacer, necesita un Telémaco para su Ulises y lo encuentra, o imagina que lo hace, en Stephen Dedalus. Dédalo era el genio de la antigüedad que diseñó el impenetrable laberinto que contenía al Minotauro, y el primer hombre que aprendió a volar (perdió a su propio hijo, Ícaro, en el experimento). Juntos, en la segunda parte del viaje, Bloom y Dedalus sortean los callejones y las madrigueras del laberinto dublinés, en el que Dedalus se eleva como Ícaro con vuelos de poesía y citas. Al final, con el judío y el griego unidos en una síntesis, Joyces nos da una larga sección de preguntas y respuestas (“¿Sobre qué deliberó el duumvirato durante su itinerario?” “¿Hubo algún punto en el que sus opiniones fueron iguales y negativas?”), en la que la mayoría de las réplicas son mucho más largas que las cuestiones. En mi opinión, aunque esto es de manera bastante obvia un eco de El banquete de Platón, también evoca la parte de pregunta y respuesta del Séder pascual, con su énfasis en la educación de los jóvenes. Hay vino en El banquete y el séder, y Ulises no es nada si no lo lubricamos con galones de alcohol.

Hablando de lubricar… pese a toda su elevación, Ulises vuelve a la tierra reiteradamente en el sentido más terrenal, y nos recuerda que las funciones naturales y la decadencia y la frustración sexual forman parte del destino común. Aquí, el infantilismo de Joyce hacia el humor de orinal y los juegos con uno mismo fueron una ayuda enorme. Ahora estamos familiarizados con la idea del “monólogo interior” y el “flujo de conciencia”, pero nadie antes de Joyce nos había mostrado a un hombre –Bloom– planeando parcialmente el día alrededor de sus pajas. Al principio piensa que se la cascará en los baños, pero cambia de idea y se alegra porque, al encontrarse con Gerty MacDowell y sus otras amigas que juguetean en la playa (Odiseo en la isla de Nausícaa), puede machacársela con mejor efecto a una distancia segura (como también se masturba, si no me equivoco, la energética Gerty). Joyce escribió a un amigo sobre este fragmento, que describió como un estilo “ñoño, suertudo, amermelado, bragatístico (alto la) con efectos de incienso, mariolatría, masturbación, berberechos cocidos, paleta de pintor, cháchara, circunlocución, etc., etc.”.

Las fantasías de Bloom son oscilaciones de humor producidas por la inseguridad. A veces, se imagina como futuro alcalde de Dublín. (En 1956, un judío llamado Robert Briscoe fue elegido alcalde de Dublín. Cuando la noticia le llegó a Yogi Berra, comentó: “Estas cosas solo pasan en América”.) En otros momentos, Bloom aparece con su figura blanda y vulnerable, en un juicio ignominioso en el que se exponen todos sus trapos sucios. El testigo médico médico de una de esas escenas, el doctor Malachi Mulligan, lo declara “prematuramente calvo a causa de la masturbación”. El tocayo del doctor, el “orondo Buck Mulligan” que inicia la narración, tampoco puede apartarse del asunto. (Propone una obra llamada “A cada cual su esposa o Luna de miel en la mano”.) Y todo el tiempo, mientras negocia con este ambiente espolvoreado de lefa, Bloom es desagradablemente consciente de que su Molly –su Penélope– se ha estado entregando a otro hombre, o a otros hombres. En el soliloquio extenso, incoherente, lúbrico y sin puntuar que cierra la novela, Molly Bloom revisa algunos de sus mejores momentos en el dormitorio y bien podría tener también el clímax solitario (o la serie de clímax) más largo que se ha visto nunca en un libro. Los victorianos estaban claramente equivocados cuando decían que hacerse pajas te hacía lánguido e improductivo (aunque puede que Joyce se preguntara furtiva y ocasionalmente, y aparentemente con razón, por la causa de su ceguera).

El gran victoriano Matthew Arnold creía que el verdadero equilibrio cultural estaba entre el helenismo y el hebraísmo, o entre el politeísmo, la filosofía y la estética, y el sobrio y severo monoeísmo del Antiguo Testamento. También creía que la poesía debía sustituir a la religión como fuente de de ética y moralidad. Joyce, a quien le gustaba la idea de helenizar y hebraizar Irlanda, y que se negaba –como su Stephen Dedalus– a arrodillarse para rezar incluso ante el lecho de muerte de su madre, empleó la literatura para rechazar la culpa y alejar la fe. Por esta razón –en la misma medida que por cualquier “indencencia” – su Ulises fue durante tanto tiempo perseguido y quemado por la policía y las aduanas. Se pensaba que el libro era blasfemo e irreverente, al igual que obsceno. Sin embargo, cuando llegó a juicio por primera vez, en Nueva York, en diciembre de 1933, el juez John M. Woosley solo tenía que decidir si era, o no, pornográfico. Lo que hizo de esta manera involuntariamente cómica:

Soy consciente de que, a causa de algunas de sus escenas, Ulises es una cerveza bastante fuerte como para pedir que la tomen algunas personas sensibles, aunque normales. Pero mi opinión meditada, después de una larga reflexión, es que mientras que en muchos lugares el efecto de Ulises en el lector es sin duda vomitivo, en ningún sitio tiende a ser afrodisiaco. Ulises puede, por tanto, ser admitido en Estados Unidos.

Ahí, en toda esa rotunda y descerebrada condescendencia, está la mentalidad de la censura, que no resulta menos despreciable cuando adopta su modo “liberal”. Joyce había conseguido algo que pocos escritores han intentado hacer nunca: asumir la voz de Shakespeare de tal modo que el lector puede dudar dónde termina lo genuino y dónde empieza la parodia. Inténtalo. De hecho, intenta leer el pasaje de Hamlet en voz alta, que es un buen plan de todas formas porque, como Homero, Joyce oía la música del lenguaje en su cabeza y escribía casi recitando. ¡Y el censor lo permitirá, porque, aunque te puede dar ganas de vomitar, al menos no te excitará sexualmente! Potada, sí. Orgasmos, no. Aunque puede que el propio James Joyce escribiera –a Nora- con su pluma en una mano y otra cosa en la otra, yo también dudo mucho que alguien haya usado jamás Ulisescomo un “manual” de esa clase. Y por eso resulta magníficamente aleccionador pensar que, sin las muchas y variadas emociones de la gratificación per mano, podría no haberse escrito jamás.

[Vanity Fair, junio de 2004. Este texto pertenece a Amor, pobreza y guerra (Debate).]

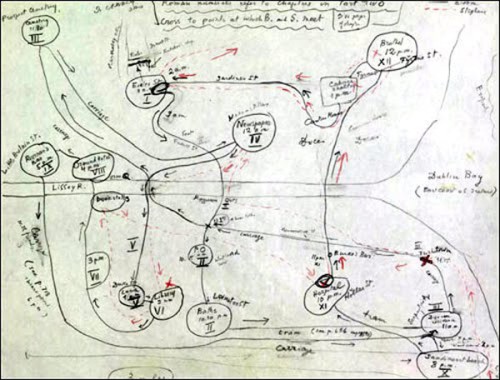

[En la imagen, Joyce según Pericolli y el mapa de Dublín que dibujó Nabokov a partir de Ulises.]

https://gascondaniel.wordpress.com/2014/06/16/christopher-hitchens-escribe-sobre-james-joyces/

Sobre James Joyce y su “Ulises”,

por José Carlos Mariátegui

Esta nota fue publicada originalmente por su autor en la revista limeña Variedades, el 29 de mayo de 1926. La misma ha sido compartida por el poeta Reynaldo Jiménez, a quien le agradecemos su difusión.

El caso Joyce se presenta con la misma repentina y urgente resonancia del caso Proust o del caso Pirandello. James Joyce nació hace cuarenticuatro años. Pero hasta hace pocos años su existencia no había logrado aún revelarse a Europa. Su descomunal novela Ulysses, perseguida en Inglaterra por un puritanismo inquisitorial, apareció en París en 1922. El manuscrito de Dedalus está fechado en Trieste en 1914. Joyce vivía en ese tiempo en Trieste como profesor de lenguas extranjeras. De Trieste escribía al escritor italiano Carlo Linati sobre su Ulysses antes de conseguir verlo impreso: “Es la epopeya de dos razas (Israel-Irlanda) y, al mismo tiempo, el ciclo del cuerpo humano, y también la pequeña historia de una jornada… ¡Hace siete años que trabajo en este libro! Es igualmente una obra de enciclopedia. Mi intención es interpretar el mito sub specie temporis nostri permitiendo que cada aventura (esto es cada hora, cada órgano, cada arte conexa y consustanciada con el esquema del todo) cree su propia técnica. Ningún impresor inglés ha querido imprimir una palabra de esta obra. En Norte América, la revista que la ha publicado ha sido suprimida cuatro veces. Ahora se prepara un gran movimiento contra su publicación de parte de puritanos, imperialistas ingleses, republicanos, irlandeses y católicos. ¡Qué alianza!”

La divulgación de Joyce en el mundo latino empezó hace dos años en la traducción francesa de Dedalus y la traducción italiana de Exiles. Pero la notoriedad de su nombre era ya extensa. Esta notoriedad se alimentaba, ante todo, del escándalo suscitado por Ulysses. Y, en segundo lugar, del estrépito con que descubrían a Joyce algunos críticos cosmopolitas, pescadores afortunados de novedades extranjeras. Valery Larbaud, uno de estos críticos, decía: “Mi admiración por Joyce es tal que yo no temo afirmar que si de todos los contemporáneos uno solo debe pasar a la posteridad, será Joyce”.

He aquí que hoy llega Joyce al español con menos retardo del que España nos tiene habituados a sufrir en la traducción de los libros contemporáneos. Y está bien entrar a James Joyce por el laberinto de Dedalus. Dedalus es la mejor introducción posible en Ulysses. Ahí está ya, sin duda, —aunque larvada todavía—, la técnica del artista. No aparece aún el “monólogo interior”, con su complicado caos de imágenes, palabras, símbolos, sin puntos ni pausas. Pero en Dedalus el artista, en el fondo, monologa únicamente. No se comenta; se retrata. La sola imagen que encontramos en la novela es, verdaderamente, la suya. Las demás imágenes no hacen sino reflejarse en ella como para contrastar su existencia y, sobre todo, su desplazamiento. Valery Larbaud escribe, apologéticamente, que Dedalus es un gran libro y Joyce “toda la literatura inglesa en este momento”. Y, con entusiasmo exaltado, agrega: “En verdad, Yeats no será considerado mañana sino como la más grande figura del Renacimiento irlandés antes de Joyce. Dedalus es de la estirpe de L’Education Sentimentale y de la trilogía de Vallés. Es la historia del esfuerzo del espíritu por superarse, por superar su medio social, su educación y aun su nacionalidad. Y es por esto que, siendo profundamente irlandés, Joyce es también un gran europeo. Es comparable a los santos intelectuales de la antigua Irlanda que han jugado un rol tan grande en la cristiandad”.

Mítica fotografía para la literatura mundial del siglo XX.

(de izq. a der.) Ford Madox Ford, James Joyce, Ezra Pound y el abogado John Quinn, juntos en la casa de Pound en Paris en 1923. Quinn defendió la necesidad de la publicación de “Ulises” de Joyce en la revista “The Little Review” en 1921. Cortesía: CSU Archives / Everett Collection

(de izq. a der.) Ford Madox Ford, James Joyce, Ezra Pound y el abogado John Quinn, juntos en la casa de Pound en Paris en 1923. Quinn defendió la necesidad de la publicación de “Ulises” de Joyce en la revista “The Little Review” en 1921. Cortesía: CSU Archives / Everett Collection

Joyce, en esta novela, nos conduce por los intrincados caminos de su adolescencia. Uno de los más logrados intentos del libro me parece el de enseñarnos las estaciones y las jornadas de esta adolescencia reviviéndolas, con su música íntima, con su armonía subjetiva, en toda su virginidad, sin que se sienta el viaje. El artista nos descubre su pasado como nos descubre su presente. No se mezcla a los acontecimientos ningún elemento que delate que lo actual en el relato ha dejado de ser actual en la vida. Ningún elemento de crítica o de opinión con sabor retrospectivo. Las impresiones de la adolescencia de Stephen Dedalus conservan intactas su inocencia.

Stephen Dedalus estudia en un colegio de jesuitas. Y la novela no deforma ni al estudiante, ni al colegio, ni a los jesuitas. Todas las cosas, todos los tipos nos son presentados con candor. El artista no los juzga. Stephen Dedalus, buscándose a sí mismo, conoce el pecado y el arrepentimiento, conoce la fe y la duda. Pero, finalmente, las supera. En su peregrinación descubre el arte. El arte que no es aún una meta, sino sólo una evasión.

Joyce nos da una versión, única acaso en la literatura, de la crisis de conciencia de un adolescente, con espíritu religioso y sensibilidad acendrada en un colegio católico. El capítulo en que su adolescencia, con el sabor del pecado carnal en los labios tímidos, pasa por la prueba de unos “ejercicios espirituales”, es un capítulo maravilloso. Joyce da la impresión de conducirnos con lentitud por este atormentado y proceloso episodio. Los hechos transcurren con una morosidad deliberada. Las pláticas del “retiro” están puntualmente y minuciosamente repetidas. Y sin que falte ni una palabra, ni un gesto del predicador. Y, sin embargo, no hay nada demás en el relato. Como lo observa el distinguido crítico español Antonio de Marichalar, este episodio que fluye en el mismo tiempo que ocuparía en la realidad, “conserva su misma naturaleza”.

Y no todo es lentitud ni minucia en Dedalus. Las últimas jornadas del viaje están servidas en comprimidos. Las cosas pasan aprisa. Joyce reproduce las notas de un diario que no aprehende sino su esencia. He aquí una muestra de su procedimiento: “22 de marzo. En compañía de Lynch, seguido una enfermera voluminosa. Iniciativa de Lynch. Abomino esto. Dos flacos lebreles famélicos detrás de una ternera”.

Y dejamos así a Joyce en la estación en que, evadiéndose de su adolescencia, como de un laberinto, se embarca en el tren de las aventuras. En su viaje sin itinerario, lo aguardaba en Trieste, antesala de su celebridad, un oscuro pupitre de profesor de idiomas extranjeros.

PDF]James Joyce Ulises

|