Película La Montaña Mágica

Los Buddenbrook / Tráiler oficial España

MUERTE EN VENECIA

GUSTAV MAHLER Sinfonia nº 5 Fragmento

PDF ]Los Buddenbrook (Thomas Mann)

PDF “Doctor Faustus”. - Fundación Siglo de Oro

PDF]THOMAS MANN

Thomas Mann (1875-1955)

http://www.letraslibres.com/mexico/thomas-mann-1875-1955

A la memoria de JGP, por supuesto

Auden, W.H. El entonces joven poeta inglés aceptó la petición de Christopher Isherwood de casarse con Erika Mann, apenas unas horas antes de que el Tercer Reich despojara en 1935 a la mayor de las hijas de Mann de la nacionalidad alemana, brindándole así la protección que correspondía a la esposa de un súbdito británico. Auden llegó a sentir algo más que un tierno afecto por la hiperactiva Erika, la única mujer que cubrió el juicio de los criminales de guerra en Núremberg. Quienes la vieron en esos días, con su uniforme de campaña del ejército de Estados Unidos, la describieron tan hermosa como Diana y tan segura de sí misma como la diosa Atenea repartiendo justicia.

Autobiografía. No ha habido escritor menos escrupuloso que Mann a la hora de retratar en su literatura los rostros apenas disfrazados de sus seres queridos. En la búsqueda de un personaje, Mann no perdonaba ni al más querido de sus nietos, cuya muerte imaginó con el propósito de escribir una escena análoga para Doktor Faustus. Toda la obra de Mann es una novela familiar, en la que el escritor es un padre de familia creador y destructor sólo equiparable al Dios del Antiguo Testamento.

Buddenbrook (1901), Los. "La asombrosa fluidez del desarrollo de Los Buddenbrook, la natural unión que se muestra continuamente en la novela entre lo cotidiano y lo significativo, que le da el gran peso y la gravedad de una redonda obra maestra en la que nada resulta gratuito y todo parece inevitable a pesar de la juventud de su creador y que no deja de admirarnos en ningún momento, es producto también de esa afortunada coincidencia entre lo colectivo y lo particular que hace posible lo que podríamos considerar las grandes obras naturales, que nacen precisamente de la coincidencia entre la visión del autor y las exigencias del momento. La crónica de la decadencia de una familia que Thomas Mann nos narra es también la crónica del fin de una época sin que el escritor necesite violentar en nada el curso de las acciones." Juan García Ponce, Thomas Mann vivo, 1972.

Brecht, Bertold. El gran dramaturgo tenía por motivo de gloria vestirse como vagabundo y se enorgullecía de las semanas que permanecía sin bañarse. Brecht creía que la mugre le daba un aura de santidad medieval, el apestoso prestigio de un eremita. No es extraño que escribiese algún poema satírico donde se burlaba de Mann por la esmerada atención que ponía el novelista en la limpieza de su atuendo y en su higiene personal. Sin duda, la mutua antipatía que se profesaban tenía motivos más profundos: uno y otro representaban dos maneras radicalmente opuestas de vivir la República de Weimar, pues Brecht, nacido en 1898, más bien formaba parte de la generación de los hijos de Mann. Pero la distancia se agravó en los años del nazismo y la guerra, durante los cuales —aun mientras los aliados bombardeaban las ciudades alemanas—, Mann no renunció a hacer corresponsable al pueblo alemán del dominio hitleriano. Esa disonancia moral enfurecía a los comunistas como Brecht, cuya tarea propagandística implicaba hacer pasar a la gran mayoría del pueblo alemán como víctima inocente del terror y la miseria del Tercer Reich.

California. "Nos avergüenza estar hurgando en vidas ajenas y al mismo tiempo no podemos evitarlo. La misma sensación de haberme colado en un mundo al que no había sido invitado la viví hace unos cuantos meses al visitar con el amigo perfecto, Efraín Krystal, un gran conocedor de Mann, la residencia donde vivió durante poco más de una década, en Pacific Palisades, un barrio de Los Ángeles. Aprovechamos la buena disposición del ejército de jardineros mexicanos que podaban las arboladas cercas del jardín; la lengua común nos sirvió de santo y seña. Pasear por los prados, estar en la terraza tantas veces contemplada en fotografías, la misma donde Mann acostumbraba tomar café con su familia y algunos privilegiados visitantes, contemplar la arboleda que rodeaba la casa con una grandiosidad que sólo se antoja calificar de wagneriana, me produjo una emoción desmedida. Imaginé el estupor que aquel hijo del Norte debió haber experimentado cada vez que al llegar a casa topara con ese paisaje sólo parecido al de los primeros días de la creación, vislumbrado en la infancia en los álbumes o en relatos de su madre brasileña. En esa casa, Mann concluyó el último de los volúmenes de José y sus hermanos; allí mismo concibió, escribió, sufrió y concluyó el Doktor Faustus." Sergio Pitol, El arte de la fuga, 1996.

Diarios. Marcel Reich-Ranicki, el gran crítico alemán que ha hecho de la custodia de la obra de Mann su misión, da a entender que existe un club —que en México le tocaría presidir a Sergio Pitol— de adictos a los Diarios de Mann, al que no pertenecen necesariamente quienes disfrutan de La montaña mágica o del Doktor Faustus. Escritos en una prosa detestable —lo dice Reich-Ranicki—, los Diarios son célebres por sus supuestos y escandalosos defectos. A algunos lectores les molesta la juguetona ambigüedad con la que Mann narra su vida erótica, colmándola de enigmas por descifrar para la posteridad. Y a los hipocondríacos, en cambio, nos interesa esa descripción pormenorizada que Mann hace de sus ciclos intestinales, indiscreción que tanto disgusta a los apolíneos y a los pedantes.

Mann quemó, a mediados de los años treinta, buena parte de sus diarios, conservando, al principio por descuido y luego por cálculo, los cuadernos correspondientes a 1918-1921 y a 1933-1955. Los Diarios son un libro tan útil para entender qué es y qué no es un escritor moderno, como lo son las Conversaciones con Eckermann, de Goethe. Las rutinas de Mann son lo contrario del tedio, una colección de manías donde la familiaridad con la gloria es un espectáculo soberbio. Destaca en los Diarios, inevitablemente, la eficacia y la elegancia con la que Mann atravesó noblemente esa lucha contra el nazismo en la que nadie habría contado con él. Y no menor es la atención perfeccionista que el escritor ponía, durante esos viajes trasatlánticos a Estados Unidos antes de la Segunda Guerra, en el arte de hacer y deshacer sus maletas. Mann, que se concebía a sí mismo como un genio cómico, desconocía el sentido del humor en tanto que ironía dirigida contra sí mismo, lo cual, finalmente, lo torna muy antipático para no pocos lectores. Yo me cuento quienes les asombra esa aura de majestad que tan naturalmente caía sobre su vida entera, dotando de grandeza casi todo lo que tocaba: los nietos, los perros de la familia, la literatura, Alemania, la sonrisa de un camarero, los hospitales, un paseo por el bosque, los buenos oficios de una enfermera.

Doktor Faustus (1947). Hay a quienes escandaliza el faustismo de la cultura alemana, y a quienes no satisface la interpretación fáustica que Mann hace, a través del músico Adrian Leverkühn, del nazismo, pues ven en la posibilidad de que el alemán se arredre de pactar con el diablo el verdadero origen de la tragedia. Mann no está exento, sin duda, de ese equívoco orgullo, a su manera también demoníaco.

Erotismo. Tan extraña es la posteridad que Thomas Mann, a principios del siglo XXI, es leído como un autor casi únicamente erótico. Tal cual él lo previó, al ordenar que sus diarios íntimos fuesen publicados tan sólo veinte años después de su muerte, su biografía ha ido cambiando a la luz del tiempo. Pasados los tiempos de la muerte del autor, Mann se convierte en el autor ante el Altísimo. Basta que él mismo haya anotado, en una página íntima de 1918, que toda su obra debía de leerse en los términos de su inversión sexual, para que toda sus novelas sean leídas bajo esa lógica, convirtiendo a Mann en el depositario final de la interpretación de sus textos, en este caso desprovistos escandalosamente de toda autonomía.

De Hanno Buddenbrook a Adrian Leverkühn, pasando por Tonio Kröger y Gustav von Aschenbach, se ha llegado a decir que todos los héroes masculinos de Mann —dado que en su obra las mujeres suelen no tener mayor protagonismo— anuncian la edad de oro de la cultura gay. A quienes sostienen lo anterior no les falta razón en ciertos aspectos: por ejemplo, Mann fue el primero en pretender que sólo la personalidad homoerótica de Chaikovsky explica la clase de sentimentalismo que anega sus conciertos y sinfonías. Pero también convendría no olvidar la interpretación que del erotismo en Mann se hacía antes de la publicación de sus Diarios en 1975, cuando el escritor salió póstumamente del clóset, y antes, también, de la proliferación de los estudios de género. En aquellas antiguas lecturas, acaso timoratas a nuestros ojos, se insistía en que para Mann la orientación sexual (y la genitalidad, estrictamente hablando) formaba parte del orden clasicista de lo bello, es decir que el género de Tadzio, el efebo de La muerte en Venecia, es secundario ante el espectáculo crepuscular de su belleza. Si todos tenemos los dos sexos del espíritu, la verdadera belleza sólo puede ser hermafrodita.

Thomas Mann intentó conciliar dos ideas muy viejas y acaso mutuamente excluyentes de la sexualidad. Una, alimentada en el fin de siglo por el decadentismo, presentaba la homosexualidad como una perversión santificada, propia de elegidos, que se debía y podía ocultar bajo la solemne fachada del rey burgués de la literatura alemana. Pero contra esa ocultación se rebelaba otro Thomas Mann, el heredero de Goethe, el fauno y el panteísta, el pagano que creía que todo amor, incluso el incesto, es natural porque ocurre bajo la autorizada e infalible vigilancia de la naturaleza. Curiosamente, esta última visión (y no la primera) fue la que el escritor vivió en familia, absteniéndose de deplorar el lesbianismo de Erika o la homosexualidad de Klaus o de Michael Mann. Y las propias aventurillas del viejo Thomas, infatuaciones platónicas suscitadas por meseros, ocurrían bajo la mirada cómplice de Erika, quien sólo deseaba que su padre no se expusiera al escándalo público. Mann, cuya fama de padre autocrático quizá sea inmerecida, nunca predicó la doble moral en casa ni pidió a sus hijos esa renuncia erótica que a él se le atribuye. Lo que Mann no toleraba ni perdonaba era que sus hijos careciesen de talento. Eso era la única y verdadera contranatura.

Freud. El reconocimiento crítico de Mann fue, para Freud, como un tronco de madera para el náufrago: la única prueba que el fundador del psicoanálisis recibió de que no moriría, como Moisés, antes de tocar la tierra prometida.

Gide, André. Gide y Mann se profesaban mutua admiración y, de alguna manera, el escritor francés se hizo cargo de esa dirección espiritual que Klaus Mann pedía a gritos, lo que su padre no dejó de agradecer. A Thomas, empero, lo escandalizaba un poco la ostentación que Gide hacía de su homosexualidad. La pederastia propiamente dicha, de la que Gide se gloriaba —y que actualmente lo habría llevado de inmediato ante un tribunal—, a Mann le parecía vulgar e inconcebible.

Hesse, Hermann. Aunque era mucho lo que los unía y llegaron a tener una buena amistad, los encuentros de Hesse y Mann, en Suiza, semejan la celosa atracción que un comerciante siente por otro. Las regalías, la mala fe de los editores y la necesidad de que algunos de sus libros continuasen circulando en Alemania, pese al nazismo, constituían uno de los temas centrales de su relación. A Mann, por otro lado, le molestaba la comodina indiferencia que Hesse manifestaba ante la política. Y a Hesse, esa especie de abuelo de los hippies, le daba risa la estirada formalidad que imperaba, a la hora de la cena, en casa de los Mann.

Hitler. Una de las pocas observaciones profundas que sobre la personalidad de Hitler ha postulado la historia proviene de Mann, de un texto poco conocido de 1939, titulado "Mi hermano Hitler". Mann sugiere en esta pieza que la vocación demoníaca de Hitler sólo puede provenir del colosal resentimiento de un pintorcete que, anhelante de prestigio, sale de la bohemia gracias al fanatismo. Ese Hitler romántico que venga su fracaso incendiando el mundo, ese pirómano, sólo puede ser un artista que, como el propio Mann dice que él lo fue, se nutrió desordenadamente de Schopenhauer, de Nietzsche, de Wagner. Por ello Mann decía que él y Hitler eran hermanos, es decir, hijos de la misma cultura y alimentados por la leche envenenada del romanticismo. Esa negativa a desentenderse del caso Hitler, confinándolo a la patología teratológica, esa decisión de tomarlo personal, familiarmente, sacándolo del armario, es una de las audacias menos reconocidas de Mann, para quien lo demoníaco también formaba parte de la realidad del mundo, de aquello que paganamente se entiende como lo divino.

Homosexualidad. Según Anthony Heilbut, el más osado entre los biógrafos recientes de Mann, la historia amorosa del joven Thomas Mann con Paul Ehrenberg fue una relación homosexual en toda la regla. Los especialistas ven actualmente con indulgencia aquella declaración del historiador Golo Mann, el más joven (y el más conservador) de los hijos de Thomas, donde decía que la homosexualidad de su padre nunca había ido más allá de la cintura. Pero tampoco puede dudarse, como lo muestran los Diarios, que Thomas llevaba con su esposa Katia una vida sexual activa y satisfactoria. La bisexualidad es una condición que el común de los mortales no podemos ver sino con escándalo, como si fuese propia de semidioses esa capacidad de viajar, de manera voluntaria, entre las más distantes esferas del ser.

José y sus hermanos (1933-1943). La obra a la que Mann le dedicó dieciséis años de su vida permanece como uno de los libros menos leídos de la literatura universal. Con la excepción de Juan García Ponce, creo no haber conocido a nadie capaz de concluir con la lectura de la intimidatoria tetralogía. Pero el asunto dista de ser exclusivo de la lengua española. En The Cambridge Companion to Thomas Mann (2002), el único texto que Ritchie Robertson, el compilador, mandó traducir del alemán es precisamente el estudio dedicado a José y sus hermanos, reconocimiento tácito de que no hay en inglés un conocedor experto del libro. ¿Cuál es el misterio que torna inaccesible una obra escrita por Mann para ser apreciada por varias generaciones? Sospecho que estamos ante un colosal error de lectura. Es raro el lector que se sumerge impunemente en Ulises, en En busca del tiempo perdido o en El sonido y la furia, mientras que nadie nos previene de que José y sus hermanos, contra la apariencia un tanto didáctica y legendaria del relato (y acaso también en contra de las intenciones del propio Mann), es una obra en verdad difícil, que exige tanto de nosotros como Joyce, Proust o Faulkner. La tetralogía se mide con el Antiguo Testamento, como Ulises se refleja en la Odisea. Tan ambiciosa para la literatura como la obra de Sir James Frazer para la antropología, José y sus hermanos habla del primero de todos los destierros, el exilio bíblico. Es una averiguación arqueológica monumental, un trabajo de campo en el origen mismo de la historia en tanto que incursión filológica en la caída en el tiempo. Pero casi nadie se siente tentado a agradecerle a Mann esa obra. Quizá sea cierto que es un libro ilegible, pese a su conservadora apariencia, como se supone que lo es Finnegans wake.

Kafka, Franz. Kafka leyó con admiración a Mann y Mann leyó con admiración a Kafka. La larga vida de Mann permitió que Kafka fuese primero su discípulo y luego su maestro, como le había ocurrido a Haydn con Mozart.

Mann, Heinrich. Papanatas, cursi, liberal blandengue convertido en estalinista, narrador justamente olvidado y otras lindezas son las cosas que habitualmente se escuchan sobre Heinrich Mann (1871-1950). Todos los intentos de rehabilitación del ilustrado Heinrich, amigo de la Revolución Francesa primero y de la Revolución Rusa después, han fracasado y, al final, la opinión que Thomas tenía sobre su hermano mayor ha acabado por ser la de la posteridad. Heinrich, quien en mucho contribuyó a formar a Thomas durante aquellas vacaciones de juventud en Italia, fue quien abrió el fuego durante la Primera Guerra Mundial, denunciando en su hermano menor la encarnación del literato reaccionario y militarista, guillermino y prusianizante. Y cuando en 1922 Thomas, gravemente impresionado por la violencia política, decidió apostar un tanto abruptamente por la República de Weimar y por la democracia parlamentaria, tal pareciera que sólo lo hizo para quitarle a su hermano mayor su enorme prestigio como hombre de izquierda. Si la fama literaria había sido ganada por Thomas con Los Buddenbrook, lo mismo ocurrió con esa celebridad política que lo transformó, de joven conservador a viejo socialdemócrata, en el más escuchado y aclamado de los escritores antifascistas, al grado que Roosevelt llegó a pensar en él como presidente de la Alemania posthitleriana.

Viviendo a expensas de Thomas en California, Heinrich murió cuando se disponía a unirse, en calidad de escritor oficial, al régimen comunista de la República Democrática Alemana. No había día más amargo para Thomas, según confiesa en sus Diarios, que aquel en que llegaba el correo con algún libro nuevo de su infortunado hermano. Leer a Heinrich le parecía una tortura.

Mann, Klaus. De los seis hijos de Mann todos acabaron por ser, de una manera u otra, escritores. Tres de ellos, dos hijos y una hija, fueron homosexuales. Dos de ellos se suicidaron. Y ninguno como Klaus (1906-1949) se esforzó tanto y tan fallidamente por brillar con luz propia. Si no fuese por la versión cinematográfica que István Szabò hizo de Mephisto, la novela de Klaus Mann, su nombre rara vez saldría de las biografías de su padre. Y hay un relato donde Klaus enfrenta a Thomas —Novela de niños— que debería leerse junto a la kafkiana Carta al padre, como un libro clave en la exploración de lo filial. Hombre atormentado por las drogas y por una homosexualidad vivida abiertamente, Klaus se suicidó, tras varios intentos, en Cannes. Fue, como su padre lo recordó casi con satisfacción, un artista mediocre. Pero quien lea sus diarios y memorias, encontrará en Klaus a un liberal de una lucidez extraordinaria, el muchacho que puso en las manos de su padre el hilo para salir de las tinieblas de la Alemania nazi.

Mann, Katia. La esposa de Thomas, la madre de sus hijos, murió el 25 de abril de 1980, poco antes de cumplir los noventa y siete años. "En mi vida", según registra Reich-Ranicki, "nunca pude hacer lo que habría deseado".

Montaña mágica (1924), La. La tonada, que viene de Lukács (y no todo lo que viene de Lukács es malo), dice que Mann fue o el último escritor burgués o el último escritor del siglo xix en el XX. Debe rechazarse ese lugar común, irrelevante en estos tiempos en que la vanguardia (a la cual Mann no perteneció) se ha convertido en el más museográfico de los clasicismos. Sólo un genio contemporáneo podía llamar a cuentas a la Alemania de Hitler (que para Mann también era la de Goethe y de Nietzsche) recurriendo a la leyenda fáustica, como él lo hizo en el Doktor Faustus. Nadie fue más siglo XX, o al menos encarnó mejor su primera mitad, que Mann y su familia. Harold Bloom, con esa manera encantadora de ser anticuado que tiene, afirma que no hay libro más actual queLa montaña mágica. Puede que exagere, pero, si se trata de exponer dialógicamente toda la trama ideológica que dividió al mundo entre 1914 y 1989, no queda sino recurrir a la batalla entre Naphta y Settembrini, las dos caras de la moneda que atraviesa la modernidad, el supremo conflicto de ideas, el trueque de atributos.

Musil, Robert. Nadie fue tan severamente certero con Mann como Musil en sus propios Diarios, cuando presentó objeciones como la que sigue: "Cabe esgrimir contra Thomas Mann que recuerda a un muchacho que ha practicado el onanismo y que luego se convierte en padre de familia. El conocimiento de la inmoralidad y su superación por parte del hombre normal, esa inmoralidad ya inocua y a la que Thomas Mann alude con un guiño de complicidad, sólo puede referirse a eso. ¿Y a qué se dedica su pupilo Castorp todo el tiempo en La montaña mágica? ¡Evidentemente se masturba! Pero Mann priva a sus personajes de órganos sexuales, como si fueran de yeso" (octubre de 1932).

Orígenes del Doktor Faustus (1949), Los. Cuando yo tenía diecisiete años, Rafael Castanedo me hizo un regalo perfecto: un ejemplar de Los orígenes del Doktor Faustus acompañado de un casette con una selección de la música a la que Mann va aludiendo a lo largo de la novela y de ese fabuloso libro testimonial que cuenta su escritura. Ese gesto me abrió, de un solo golpe —cuyo eco no cesará sino con mi vida—, el mundo de la escucha musical y de la creación literaria. El universo se pobló de personajes excéntricos como T.W. Adorno (quien auxilió a Mann en la comprensión de la dodecafonía) y de discos de Schoenberg (quien obligó a Mann a reconocer en un epílogo su sitio indiscutible como creador de esa música). Gracias a ese regalo leí a Nietzsche (uno de los modelos de Adrian Leverkühn) y escuché el cuarteto de Hugo Wolf, las sinfonías mahlerianas o la sonata opus 111 de Beethoven, de la misma manera en que vi un destino completo en la escena en que Mann guarda la biblioteca que le sirvió para escribir y documentar José y sus hermanos y pone manos a la obra en la escritura de Doktor Faustus, una epopeya contra el mal.

Schoenberg, Arnold. No tiene razón Reich-Ranicki cuando dice que una de las debilidades del Doktor Faustus es la escasa pasión que Mann sentía por la música contemporánea que, encabezada por Schoenberg, se vio obligado a convertir en el corazón de su novela. Creo al contrario, con Ronald Hayman, que el supremo esfuerzo de un hombre como Mann, que se sentía el último de los románticos, por comprender la música posterior a Brahms se cuenta entre sus logros titánicos.

Sontag, Susan. A los catorce años, Susan Sontag y un amiguito de la escuela, ya entonces devotos de Thomas Mann, tomaron el directorio telefónico e hicieron cita para tomar el té con el gran escritor alemán, lo que ocurrió en la tarde de un sábado de 1947, en la casa del 1550 de San Remo Drive, Pacific Palisades. Mann trató a sus imberbes invitados con una cortesía exquisita y con una solemne generosidad. Extrañamente, Sontag se tardó muchos años en contar el episodio. Se avergonzaba de un atrevimiento que yo pondría sin vacilar en el libro de oro de las anécdotas literarias más edificantes.

Visconti, Luchino. En la ya larga historia de las irremediablemente conflictivas relaciones entre el cine y la literatura, quizá no haya momento de mayor armonía que la película de 1972 que don Luchino Visconti, conde de Modrone, consagró a La muerte en Venecia (1911) de Thomas Mann.~

(1875-1955)

Paul Thomas Mann nació el 6 de junio de 1875 en Lubeck (Alemania) en el seno de una familia dedicada al comercio.

Cuando en el año 1891 falleció su padre, Thomas Johann Heinrich Mann, el futuro escritor se trasladó a Munich con su madre, la brasileña Julia Da Silva-Bruhns, y sus hermanos (entre los que se encontraba Heinrich, quien también se dedicó a la literatura). En Munich, Thomas trabajó en una compañía de seguros antes de dedicarse plenamente a la escritura.

Sus primeras publicaciones fueron en la revista de corte satírico “Simplicissimus”. Trabajó como crítico literario (“Consideraciones De Un Apolítico”; 1918), publicando diversos artículos y relatos cortos en diferentes revistas.

En el año 1905 contrajo matrimonio con Katia Pringsherim, hija del matemático judío Alfred Pringsherim. El matrimonio fue feliz y tuvo seis hijos, entre ellos los escritores Klaus y Erika Mann, y el historiador literario Golo Mann.

Después del fallecimiento de Thomas Mann y la lectura de su diario, se comprobó las tendencias bisexuales del escritor germano, quien matuvo varias relaciones platónicas con hombres, en especial su compañero de clase Armin Manters y el pintor Paul Ehrenberg, quien rechazó sus ofertas sexuales.

Su obra, influenciada por el pensamiento de Arthur Schopenhauer, tiene como clave la confrontación del individuo con su entorno, estableciendo con sus textos un análisis sobre la colectividad de su tiempo y un miramiento al artista en su contexto vital.

Su primera novela importante fue “Los Buddenbrook” (1901), a la que siguieron títulos imprescindibles como “Tonio Kroger” (1903), “Muerte En Venecia” (1912), “La Montaña Mágica” (1924), “Carlota En Weimar” (1939) o “Doctor Faustus” (1947). También escribió una obra de teatro titulada “Fiorenza” (1906). En el año 1929 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura.

El burgués apasionado

Thomas Mann dijo que nunca escribiría su autobiografía porque estaba “entero” en sus novelas, pero el éxito le obligó a contar su vida

LUIS FERNANDO MORENO CLAROS

8 MAR 2017 -

|

| Thomas Mann (derecha) conversa con Albert Einstein en presencia del rabino Stephen Wise en 1938 |

Thomas Mann (1875-1955), el escritor alemán que mejor representa aún hoy la faz humanista de Alemania junto con Goethe, admitió que nunca quiso convertir su vida en literatura escribiendo su autobiografía, pues ya se mostraba “entero” en sus obras. Tampoco su vida le parecía “relevante”. En realidad, sólo la consagró a su oficio, que desempeñaba con constancia y meticulosidad. A Mann le obsesionaba la perfección (aunque siempre creyó que no la conseguía), pues la obra de arte debe ser perfecta para perdurar. Desde muy joven sólo anheló dar rienda suelta a sus ansias creadoras, a un irrefrenable impulso literario nacido de lo que él llamó su “manía de fabular”, herencia de su exótica madre, una bella mujer de ascendencia germano-brasileña.

Aunque el autor de obras tan geniales como Muerte en Venecia y La montaña mágica nunca escribiera una autobiografía al uso, cuando le llegó la fama se vio obligado a hablar de sí mismo para su público. Tuvo que hacer frente a entrevistas, lo invitaron a dar conferencias sobre su obra y fue objeto de homenajes. De ahí nacieron numerosos textos de circunstancias que, en conjunto, aportan una visión unitaria de su trayectoria vital y las constelaciones intelectuales que la guiaron. “Mi época ha sido rica en contrastes”, escribió, “pero mi vida ha sido una unidad”. Todos ellos muestran el camino recto de un hombre que desde joven fue consciente de tener una “vocación” y un “destino”; y también de su enorme valía como artista.

Así lo declaró en el conciso ‘Relato de mi vida’ (1930), poco después de recibir en 1929 el Premio Nobel de Literatura, que no le sorprendió: “Se encontraba sin duda en mi camino; digo esto no por vanidad, sino porque poseo una visión tranquila, si bien no desinteresada, del carácter de mi destino, de mi papel en la tierra, del cual forma parte el brillo inequívoco del éxito”.

Ganar el Premio Nobel de Literatura en 1929 no le sorprendió. “Se encontraba sin duda en mi camino”, escribió en ‘Relato de mi vida”

Junto a este informe autobiográfico fundamental —que ya estaba en castellano (Alianza, 1969) en la excelente traducción recuperada ahora por Hermida Editores—, el completo volumen titulado Sobre mí mismoreúne varios escritos más, inéditos en español casi todos, en los que “el Mago” (así llamaba Erika Mann a su padre) evocó sus vivencias personales. Que algunos sean algo reiterativos no les hurta interés. Mann relató en varias ocasiones y de manera parecida su fulgurante carrera literaria, la cual dio un primer salto cualitativo en 1901, cuando con 25 años publicó Los Buddenbrook,un éxito de ventas sin precedentes. Su fama prosiguió imparable con el magno galardón sueco, que lo convirtió en un referente intelectual de primer rango en el mundo entero. Pues Thomas Mann no sólo contaba historias plenas de referencias culturales, también defendía y simbolizaba la tradición del mejor humanismo europeo.

En ‘Mi época’ (1950) —otro texto esencial— se refirió a ello declarándose heredero directo de Erasmo y Goethe. Como éstos, fue un enamorado de la idea de humanidad y creyó en la utopía de ver una Europa unida en la defensa de la dignidad de todos. Al igual que los sabios de cualquier época, Mann creía que los grandes espíritus se dan la mano a través del tiempo, uniendo sus voces en defensa de lo mejor, lejos de fronteras físicas e ideológicas. Y que el arte, la literatura, la filosofía, la música unen a los pueblos, jamás los separan.

Relevante como ejemplo práctico de este entendimiento es el diario de la visita a París que en 1926 efectuaron el escritor y su esposa, Katia, con objeto de un ciclo de conferencias del primero. La lujosa y ajetreada vida parisiense encantó a Mann, que se vio agasajado y escuchado como una de las voces señeras que tras la Gran Guerra pedían reconciliación y democracia. Allí encontró a intelectuales que pensaban lo mismo que él, entre ellos a León Chestov e Iván Schmeliov, críticos con aquella revolución rusa de idealismo inicial y que terminó en ríos de sangre.

De arraigadas convicciones burguesas y liberales, Mann acabó reconociendo el necesario triunfo de lo democrático que caracterizó el convulso siglo XX. Asimismo repudió el militarismo rampante, la manipulación de las masas por el totalitarismo y la mentira política. Y aunque era un hombre que sostenía que lo más “digno y cierto” era “el aislamiento, el silencioso y provechoso equilibrio de la vida”, esa soledad —que para él era igual a “ingenuidad”—, de la que nace la obra de arte original, no dudó en saltar a la palestra pública y alzarse como el primero en la defensa apasionada de la dignidad humana pisoteada por las tiranías.

Estos oportunos escritos autobiográficos recuperan la imagen que Thomas Mann quiso dar de sí mismo a cuantos lo admiraban mientras aún vivía, pequeña en verdad, comparada con la que hoy tenemos que reconocerle sus lectores en la gloria de su posteridad.

Sobre mí mismo. Escritos autobiográficos. Thomas Mann. Traducción de Carlos Fortea. Edhasa, 2016. 574 páginas. 36 euros. / Relato de mi vida y El último año de mi padre. Erika Mann. Traducción de Andrés Sánchez Pascual. Hermida, 2016. 204 páginas. 17,90 euros.

https://elpais.com/cultura/2017/03/01/babelia/1488372770_878352.html

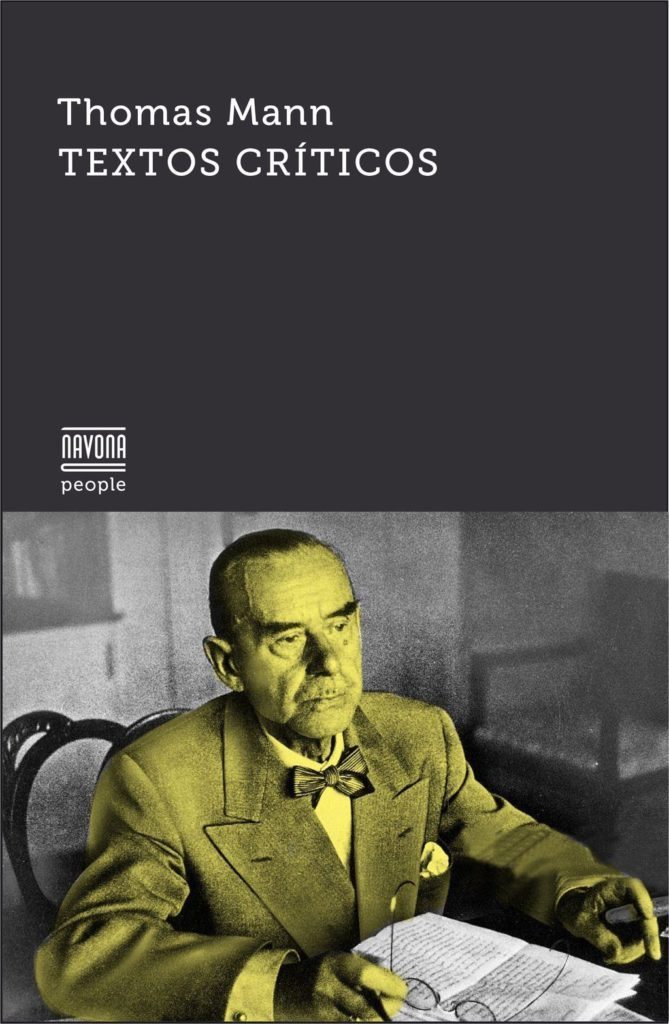

Al margen de ficción también escribió ensayos. Algunos se recogen en “Schopenhauer, Nietzsche, Freud”.

Con el ascenso al poder en Alemania del partido nazi liderado por Adolf Hitler, Thomas Mann decidió marcharse de su país, despojándosele de su nacionalidad alemana.

Con posterioridad se trasladó a Zurich, en donde falleció el 12 de agosto de 1955. Tenía 80 años.

Thomas Mann (1875 / 1955)

En estas páginas, Gabriela Massuh cuestiona la vigencia del legado literario de Mann, mientras que Carlos Franz reflexiona sobre el tema del demonio en la obra del autor de Doctor Faustus

Un burgués en el Olimpo

Por Gabriela Massuh Para LA NACION - Buenos Aires, 2005

¿Qué nos dice hoy, ahora, en este mundo y en los días que corren, la literatura de Thomas Mann?

Rimbaud, uno de los escritores que por su breve producción y su voluntaria renuncia a los escenarios de la literatura podría estar en las antípodas del alemán, abdicó de su oficio de poeta después de dejar una obra maestra y desapareció para siempre de la escena pública. Thomas Mann, en cambio, escribió hasta el fin de sus días, completó un opus monumental, integrado por treinta y ocho novelas, más de cincuenta ensayos, textos autobiográficos, conferencias, discursos, manifiestos políticos, tres mil cartas y un diario en varios volúmenes. La escasez de producción y el hecho de sentirse prescindible caracterizaron a Rimbaud. Su lema era: Il faut être absolument moderne (Hay que ser absolutamente moderno). Thomas Mann quiso para sí la eternidad de los clásicos.

Los dos escritores jamás se cruzaron y nada dice que uno de los dos registrara de manera consciente la existencia del otro. Vienen a cuento aquí porque configuran dos formas de supervivencia literaria, dos maneras de ser emblemas de una época. La pregunta sería cuál de los dos es hoy un contemporáneo. Cuál de los dos transgredió aquella norma que hoy nos parece obsoleta. O cuál buceó en lo que no se dice para que hoy podamos pronunciarlo con todas las letras.

Buena parte de la crítica vio en Thomas Mann a un precursor de los grandes narradores alemanes de la posguerra. Hans Mayer muestra que el estilo picaresco e irónico de las Confesiones del estafador Felix Krull (obra que Mann publicó en la madurez pero escribió durante toda su vida) anticipa la mordacidad satírica que caracteriza a la narración en El tambor de hojalata de Günter Grass o las Consideraciones de un payaso de Heinrich Böll.

Para Georg Lukács, Thomas Mann es "el último escritor burgués, el típico representante de lo esencial de su época y su contexto. Concebida de esta manera, la obra de Mann encarnaría la desarticulación de la conciencia europea en manos del capitalismo". A pesar de ese homenaje del gran crítico marxista que fue Lukács, Thomas Mann jamás quiso que lo interpretaran como un exponente de su época; al contrario, quería estar fuera de ella. La "decadencia" melancólica de sus personajes no es el producto de una constelación económica o social, sino el reflejo de lo que él mismo sentía acerca de su rol como escritor: el solitario, el que está afuera, el que encarna una esencia intangible.

Mann nació en 1875 y murió en 1955. Fue un testigo privilegiado de las dos guerras que más radicalmente transformaron los paradigmas de la cultura occidental y cuyas consecuencias, de alguna manera, siguen vigentes en la actualidad. En 1929 recibió el Premio Nobel por Los Buddenbrooks, una saga familiar que había publicado a los 26 años. Al igual que todas sus novelas, pretendía ser el reflejo de la historia espiritual y la decadencia de la alta burguesía alemana. A fines de 1936, casi cuatro años después de que asumiera el régimen nacionalsocialista, se exilió en Suiza, después en los Estados Unidos, y regresó a Europa pocos años antes de morir.

Por la turbulencia de personalidades en conflicto, su familia bien podría ser parte de la trama de alguna de sus novelas. En cuanto a posicionamiento estético y pensamiento político, Mann se ubicó siempre en las antípodas de su hermano Heinrich (autor de grandes novelas como El ángel azul o El súbdito) con quien mantuvo un antagonismo tan profundo como irreconciliable. Este enfrentamiento seguramente contribuyó a marcar la radicalidad con la que ambos abrazaron sus posturas estéticas y políticas: Heinrich profesaba una franca simpatía por los movimientos socialistas y, en caso de optar, siempre se ponía del lado de las víctimas. Por el contrario, Thomas confesaba que no estaba hecho para la protesta: "desde que tengo uso de razón he estado en concordancia con la esencia espiritual de mi patria y en ella me he sentido amparado; yo nací para representar, no para el martirologio; estoy hecho para brindar alivio al mundo, no para fomentar el odio".

Similar a la crispada relación que mantuvo con su hermano fue el enfrentamiento con sus hijos Klaus (autor de Mefisto, una novela crítica cuyo protagonista está inspirado en el actor filonazi Gustav Gründgens) y Erika, activa militante antifacista antes y después de la guerra, quien logró reconciliarse con su padre tan sólo en el exilio. La mujer de Thomas, Katja, provenía de una rica familia judía que también debió abandonar Alemania; fue un personaje central en la vida del escritor. Además de aplicada madre y tolerante esposa, fue quien veló para que ningún asunto cotidiano perturbara la tranquilidad del creador. De los seis hijos que tuvieron, dos se suicidaron: Klaus y Michael.

No hay escrito por teórico o ensayístico que sea en el que Thomas Mann no sea autobiográfico. De alguna manera u otra, siempre está hablando de sí mismo, así se ocupe del pueblo alemán o de Charlotte von Stein, la amante de Goethe. Sus personajes de ficción más importantes (por citar a los más conocidos, Tonio Kröger de la novela homónima, Hanno Buddenbrook de la saga familiar, Hans Castorp de La montaña mágica, Gustav von Aschenbach de La muerte en Venecia, Adrian Leverkühn y Serenus Zeitblom del Doctor Fausto) son construcciones en las que Mann quería verse reflejado. El denominador común de esos seres es la soledad y la decadencia. Todos tienen una sensibilidad a flor de piel, son refinados, un poco dandis y de salud frágil, como el último retoño de una variedad biológica en extinción. Son ejemplares únicos, portadores de un estigma que los hace diferentes del resto de la especie que representan porque también son parte de ella. Son elegidos porque logran escapar del lugar común, despegarse de la dorada mediocridad de los semejantes, traspasar el límite del tiempo y el espacio en el que viven para insertarse en una zona de conocimiento radical: el mundo de la belleza, la poesía y el arte.

Hans Castorp, el protagonista de La montaña mágica, abandona la planicie (la chatura) terrenal para refugiarse y finalmente sucumbir en ese Olimpo espiritual que es la clínica para tuberculosos donde ha ido a visitar a su primo.

El compositor Gustav von Aschenbach, de La Muerte en Venecia, está integrado en el mundo burgués de la ciudad de Munich hasta que, en Venecia, se enamora de la apolínea perfección de Tadzio. Es su acceso a la belleza; en este caso, el precio es la muerte.

Serenus Zeitblom, el biógrafo de Adrian Leverkühn en el Doctor Fausto, empieza la historia del músico precisamente el día en el que Thomas Mann comienza a escribir la novela: el 23 de mayo de 1943. La disgregación de Leverkühn es paralela a la de Alemania porque, tanto Leverkühn como Alemania participan de las mismas características: rechazan el humanismo, apelan a la violencia, pactan con el demonio y pecan del mismo delirio de grandeza. Tanto Zeitblom como Leverkühn son Mann: el primero, en su humanismo comprometido; el segundo, en su dionisíaca propensión hacia la muerte. Y, al mismo tiempo, las dos figuras son Alemania. La biografía de Serenus se había propuesto no sólo contar la verdadera historia del músico, sino develar las raíces históricas, culturales y morales de la catástrofe del nazismo. Al cabo de la biografía, Serenus anota: "Que Dios se apiade de usted, amigo mío, patria mía".

Es cierto que todos los narradores se identifican con sus personajes. Pero no en el grado en el que Thomas Mann aparece en los suyos; aquí hay un rasgo peculiar que hace que esa identificación sea más visible, más obvia, casi más ingenua. De hecho, no sólo se sentía un solitario, sino que quería ser visto como tal. Cultivó minuciosamente la diferencia porque sólo así podría lograr el grado máximo de la representación: encarnarse en una lengua, una tradición, un pueblo. Ser Alemania en lo sublime y en lo abyecto. En este sentido se entiende su resistencia a ser equiparado con sus contemporáneos o su rechazo a integrar algún círculo literario por más selecto que fuera. Con excepción del que mantuvo con Hermann Hesse, no existe intercambio epistolar con poetas o escritores de su época; durante la década del veinte, los amigos de Heinrich, entre los que estaban Wedekind, Sternheim y la llamada bohemia de Munich, no frecuentaron su casa. No pocos hicieron pública la irritación que provocaba la eterna pose de Mann. Entre ellos, Bertolt Brecht, Robert Musil, Alfred Döblin y Gottfried Benn.

Sólo así se interpreta su exilio tardío, cuatro años después de la llegada del régimen nazi al poder. Mientras estuvo en Alemania no dejó de escribir, pero se llamó a un silencio cerril que fue blanco encarnizado de los reproches de sus hijos Klaus y Erika, enrolados desde un comienzo en la oposición frontal al régimen nazi. Aquella tardanza en partir no tuvo más motivo que su negativa a integrar el compacto grupo de intelectuales alemanes en el exilio. Fue entonces cuando escribió por qué no quería ser considerado un mártir. En realidad sólo estaba midiendo la realidad a partir de sí mismo: el hecho de que él pudiera permanecer en Alemania era prueba de que la situación no era tan grave. Mientras él pudiera quedarse había, por más que invisible, una instancia de salvación.

La necesidad de identificarse con Alemania no es un rasgo de la madurez sino que ya está presente en un curioso manifiesto que escribió durante la Primera Guerra Mundial y que publicó en 1918. Se trata de las Consideraciones de un apolítico, un ensayo que intenta justificar la entrada de Alemania en la Primera Guerra Mundial y mejorar la imagen que el país, a la sazón, tenía en el resto de Europa. Por más que hoy resulte un tanto extemporáneo por su interpretación vitalista de hechos históricos y por aplicar una caracterología genético espiritual a la conducta de todo un pueblo, Thomas Mann nunca se desdijo realmente del contenido de este escrito que suscitó no pocas polémicas entre sus seguidores y enemigos. De hecho tenía preparado un lugar central para justificar ese ensayo en la edición de sus obras completas de 1955.

A partir de un análisis filosófico de la realidad cultural alemana desde el Cantar de los Nibelungos hasta Nietzsche, Schopenhauer y Wagner, Thomas Mann deducía que Alemania había entrado en guerra por padecer de "ascetismo político". Este ascetismo esencial que se caracteriza por rechazar lo político y mostrar escaso o nulo interés por los temas sociales, no debía interpretarse como un síntoma negativo, sino como el anhelo de un orden superior, como la vocación por una instancia espiritual donde se conjugan la vida y el arte. Thomas Mann se refiere a Alemania; pero esas frases coinciden casi literalmente con los rasgos que describen a los héroes de sus novelas. Cuando dice que "la misión de la realidad alemana es optar por la soledad de la creación" habla de una Alemania que, como él, está por encima de la historia. Así pensaba Thomas Mann precisamente en el momento en que Lenin estaba tomando el Palacio de Invierno. Con leves modificaciones y acentos siguió pensando de la misma manera hasta los últimos días de su vida.

El mecanismo que permite interpretar el arte como una vía superior del conocimiento y al autor como un hombre divino data del primer romanticismo alemán, tiene su mayor exponente en Goethe y culmina en el humanismo ateo de fines del siglo XIX. En este contexto, todo procedimiento artístico lleva hacia la belleza y, de igual forma, a la desintegración porque no participa de lo secular, porque no se siente partícipe de lo meramente humano. En el siglo de los cambios sociales y políticos, Thomas Mann fue el último intelectual que aspiró al Olimpo. Se empecinó en encarnar el tipo de intelectual que estaba por encima de los avatares políticos de su época.

Tiene razón Harold Bloom cuando sostiene que Thomas Mann fue el único heredero de Goethe en el siglo XX. Como Goethe, Mann construyó para sí y para los protagonistas de su literatura la visión de un "gran hombre encarnado en poeta", un profeta de la cultura, ese "hombre divino" que se enamoró del elogio de la decadencia no porque lamentara la pérdida del pasado, sino precisamente porque sentía que sólo de esa manera se podía instalar allí para siempre.

Si volvemos a la pregunta por la contemporaneidad de la literatura de Mann, se podría casi decir que la concepción de lo humano que quiso representar está más lejos de nuestra sensibilidad que los dramas de Schiller escritos a fines del siglo XVIII. Porque si, como sostiene Giorgio Agamben, las fuerzas históricas tradicionales (filosofía, religión, poesía) que mantenían despierto el motor del destino humano se han transformado en productos culturales o experiencias privadas, lo que resta de lo humano ya no es siquiera ese status de individualidad ciudadana inserta en un entramado social que buscó el siglo XX, sino una pura animalidad que la biopolítica del presente y la literatura del futuro sabrán representar.

Buena parte de la crítica vio en Thomas Mann a un precursor de los grandes narradores alemanes de la posguerra. Hans Mayer muestra que el estilo picaresco e irónico de las Confesiones del estafador Felix Krull (obra que Mann publicó en la madurez pero escribió durante toda su vida) anticipa la mordacidad satírica que caracteriza a la narración en El tambor de hojalata de Günter Grass o las Opiniones de un payaso de Heinrich Böll.

Para Georg Lukács, Thomas Mann es "el último escritor burgués, el típico representante de lo esencial de su época y su contexto. Concebida de esta manera, la obra de Mann encarnaría la desarticulación de la conciencia europea en manos del capitalismo". A pesar de ese homenaje del gran crítico marxista que fue Lukács, Thomas Mann jamás quiso que lo interpretaran como un exponente de su época; al contrario, quería estar fuera de ella. La "decadencia" melancólica de sus personajes no es el producto de una constelación económica o social, sino el reflejo de lo que él mismo sentía acerca de su rol como escritor: el solitario, el que está afuera, el que encarna una esencia intangible.

Mann nació en 1875 y murió en 1955. Fue un testigo privilegiado de las dos guerras que más radicalmente transformaron los paradigmas de la cultura occidental y cuyas consecuencias, de alguna manera, siguen vigentes en la actualidad. En 1929 recibió el Premio Nobel por Los Buddenbrooks, una saga familiar que había publicado a los 26 años. Al igual que todas sus novelas, pretendía ser el reflejo de la historia espiritual y la decadencia de la alta burguesía alemana. A fines de 1936, casi cuatro años después de que asumiera el régimen nacionalsocialista, se exilió en Suiza, después en los Estados Unidos, y regresó a Europa pocos años antes de morir.

Por la turbulencia de personalidades en conflicto, su familia bien podría ser parte de la trama de alguna de sus novelas. En cuanto a posicionamiento estético y pensamiento político, Mann se ubicó siempre en las antípodas de su hermano Heinrich (autor de grandes novelas como El ángel azul o El súbdito) con quien mantuvo un antagonismo tan profundo como irreconciliable. Este enfrentamiento seguramente contribuyó a marcar la radicalidad con la que ambos abrazaron sus posturas estéticas y políticas: Heinrich profesaba una franca simpatía por los movimientos socialistas y, en caso de optar, siempre se ponía del lado de las víctimas. Por el contrario, Thomas confesaba que no estaba hecho para la protesta: "desde que tengo uso de razón he estado en concordancia con la esencia espiritual de mi patria y en ella me he sentido amparado; yo nací para representar, no para el martirologio; estoy hecho para brindar alivio al mundo, no para fomentar el odio".

Similar a la crispada relación que mantuvo con su hermano fue el enfrentamiento con sus hijos Klaus (autor de Mefisto, una novela crítica cuyo protagonista está inspirado en el actor filonazi Gustav Gründgens) y Erika, activa militante antifascista antes y después de la guerra, quien logró reconciliarse con su padre tan sólo en el exilio. La mujer de Thomas, Katja, provenía de una rica familia judía que también debió abandonar Alemania; fue un personaje central en la vida del escritor. Además de aplicada madre y tolerante esposa, fue quien veló para que ningún asunto cotidiano perturbara la tranquilidad del creador. De los seis hijos que tuvieron, dos se suicidaron: Klaus y Michael.

No hay escrito por teórico o ensayístico que sea en el que Thomas Mann no sea autobiográfico. De alguna manera u otra, siempre está hablando de sí mismo, así se ocupe del pueblo alemán o de Charlotte von Stein, la amante de Goethe. Sus personajes de ficción más importantes (por citar a los más conocidos, Tonio Kröger de la novela homónima, Hanno Buddenbrook de la saga familiar, Hans Castorp de La montaña mágica, Gustav von Aschenbach de La muerte en Venecia, Adrian Leverkühn y Serenus Zeitblom del Doctor Faustus) son construcciones en las que Mann quería verse reflejado. El denominador común de esos seres es la soledad y la decadencia. Todos tienen una sensibilidad a flor de piel, son refinados, un poco dandis y de salud frágil, como el último retoño de una variedad biológica en extinción. Son ejemplares únicos, portadores de un estigma que los hace diferentes del resto de la especie que representan porque también son parte de ella. Son elegidos porque logran escapar del lugar común, despegarse de la dorada mediocridad de los semejantes, traspasar el límite del tiempo y el espacio en el que viven para insertarse en una zona de conocimiento radical: el mundo de la belleza, la poesía y el arte.

Hans Castorp, el protagonista de La montaña mágica, abandona la planicie (la chatura) terrenal para refugiarse y finalmente sucumbir en ese Olimpo espiritual que es la clínica para tuberculosos donde ha ido a visitar a su primo.

El compositor Gustav von Aschenbach, de La muerte en Venecia, está integrado en el mundo burgués de la ciudad de Munich hasta que, en Venecia, se enamora de la apolínea perfección de Tadzio. Es su acceso a la belleza; en este caso, el precio es la muerte.

Serenus Zeitblom, el biógrafo de Adrian Leverkühn en el Doctor Faustus, empieza la historia del músico precisamente el día en el que Thomas Mann comienza a escribir la novela: el 23 de mayo de 1943. La disgregación de Leverkühn es paralela a la de Alemania porque, tanto Leverkühn como Alemania participan de las mismas características: rechazan el humanismo, apelan a la violencia, pactan con el demonio y pecan del mismo delirio de grandeza. Tanto Zeitblom como Leverkühn son Mann: el primero, en su humanismo comprometido; el segundo, en su dionisíaca propensión hacia la muerte. Y, al mismo tiempo, las dos figuras son Alemania. La biografía de Serenus se había propuesto no sólo contar la verdadera historia del músico, sino develar las raíces históricas, culturales y morales de la catástrofe del nazismo. Al cabo de la biografía, Serenus anota: "Que Dios se apiade de usted, amigo mío, patria mía".

Es cierto que todos los narradores se identifican con sus personajes. Pero no en el grado en el que Thomas Mann aparece en los suyos; aquí hay un rasgo peculiar que hace que esa identificación sea más visible, más obvia, casi más ingenua. De hecho, no sólo se sentía un solitario, sino que quería ser visto como tal. Cultivó minuciosamente la diferencia porque sólo así podría lograr el grado máximo de la representación: encarnarse en una lengua, una tradición, un pueblo. Ser Alemania en lo sublime y en lo abyecto. En este sentido se entiende su resistencia a ser equiparado con sus contemporáneos o su rechazo a integrar algún círculo literario por más selecto que fuera. Con excepción del que mantuvo con Hermann Hesse, no existe intercambio epistolar con poetas o escritores de su época; durante la década del veinte, los amigos de Heinrich, entre los que estaban Wedekind, Sternheim y la llamada bohemia de Munich, no frecuentaron su casa. No pocos hicieron pública la irritación que provocaba la eterna pose de Mann. Entre ellos, Bertolt Brecht, Robert Musil, Alfred Döblin y Gottfried Benn.

Sólo así se interpreta su exilio tardío, cuatro años después de la llegada del régimen nazi al poder. Mientras estuvo en Alemania no dejó de escribir, pero se llamó a un silencio cerril que fue blanco encarnizado de los reproches de sus hijos Klaus y Erika, enrolados desde un comienzo en la oposición frontal al régimen nazi. Aquella tardanza en partir no tuvo más motivo que su negativa a integrar el compacto grupo de intelectuales alemanes en el exilio. Fue entonces cuando escribió por qué no quería ser considerado un mártir. En realidad sólo estaba midiendo la realidad a partir de sí mismo: el hecho de que él pudiera permanecer en Alemania era prueba de que la situación no era tan grave. Mientras él pudiera quedarse había, por más que invisible, una instancia de salvación.

La necesidad de identificarse con Alemania no es un rasgo de la madurez sino que ya está presente en un curioso manifiesto que escribió durante la Primera Guerra Mundial y que publicó en 1918. Se trata de las Consideraciones de un apolítico, un ensayo que intenta justificar la entrada de Alemania en la Primera Guerra Mundial y mejorar la imagen que el país, a la sazón, tenía en el resto de Europa. Por más que hoy resulte un tanto extemporáneo por su interpretación vitalista de hechos históricos y por aplicar una caracterología genéticoespiritual a la conducta de todo un pueblo, Thomas Mann nunca se desdijo realmente del contenido de este escrito que suscitó no pocas polémicas entre sus seguidores y enemigos. De hecho tenía preparado un lugar central para justificar ese ensayo en la edición de sus obras completas de 1955.

A partir de un análisis filosófico de la realidad cultural alemana desde el Cantar de los Nibelungos hasta Nietzsche, Schopenhauer y Wagner, Thomas Mann deducía que Alemania había entrado en guerra por padecer de "ascetismo político". Este ascetismo esencial, que se caracteriza por rechazar lo político y mostrar escaso o nulo interés por los temas sociales, no debía interpretarse como un síntoma negativo, sino como el anhelo de un orden superior, como la vocación por una instancia espiritual donde se conjugan la vida y el arte. Thomas Mann se refiere a Alemania; pero esas frases coinciden casi literalmente con los rasgos que describen a los héroes de sus novelas. Cuando dice que "la misión de la realidad alemana es optar por la soledad de la creación" habla de una Alemania que, como él, está por encima de la historia. Así pensaba Thomas Mann precisamente en el momento en que Lenin estaba tomando el Palacio de Invierno. Con leves modificaciones y acentos siguió pensando de la misma manera hasta los últimos días de su vida.

El mecanismo que permite interpretar el arte como una vía superior del conocimiento y al autor como un hombre divino data del primer romanticismo alemán, tiene su mayor exponente en Goethe y culmina en el humanismo ateo de fines del siglo XIX. En este contexto, todo procedimiento artístico lleva hacia la belleza y, de igual forma, a la desintegración porque no participa de lo secular, porque no se siente partícipe de lo meramente humano. En el siglo de los cambios sociales y políticos, Thomas Mann fue el último intelectual que aspiró al Olimpo. Se empecinó en encarnar el tipo de intelectual que estaba por encima de los avatares políticos de su época.

Tiene razón Harold Bloom cuando sostiene que Thomas Mann fue el único heredero de Goethe en el siglo XX. Como Goethe, Mann construyó para sí y para los protagonistas de su literatura la visión de un "gran hombre encarnado en poeta", un profeta de la cultura, ese "hombre divino" que se enamoró del elogio de la decadencia no porque lamentara la pérdida del pasado, sino precisamente porque sentía que sólo de esa manera se podía instalar allí para siempre.

Si volvemos a la pregunta por la contemporaneidad de la literatura de Mann, se podría casi decir que la concepción de lo humano que quiso representar está más lejos de nuestra sensibilidad que los dramas de Schiller escritos a fines del siglo XVIII. Porque si, como sostiene Giorgio Agamben, las fuerzas históricas tradicionales (filosofía, religión, poesía) que mantenían despierto el motor del destino humano se han transformado en productos culturales o experiencias privadas, lo que resta de lo humano ya no es siquiera ese status de individualidad ciudadana inserta en un entramado social que buscó el siglo XX, sino una pura animalidad que la biopolítica del presente y la literatura del futuro sabrán representar.

La visita del diablo

Por Carlos Franz Para LA NACION -- Madrid, 2005

De la vasta obra de Thomas Mann -quizá el último escritor universal en el sentido que le dio Goethe a esa idea- escojo este personaje esotérico y a la vez patente, expuesto y escondido en el arco de su edificio literario, al modo en que este mismo viejo personaje se "esconde" disimulado en la multitud que puebla los pórticos de ciertas catedrales: el diablo.

En La muerte en Venecia (1912), el escritor Gustav von Aschenbach, orgulloso pero inconforme con la disciplina apolínea -y frígida- de su arte, pasea por las afueras de Munich. En la puerta de la capilla del cementerio (con su cúpula bizantina) ocurre esta escena insignificante: un vagabundo pelirrojo le dirige una mirada colérica. Von Aschenbach repara en los labios retraídos que dejan a la vista los dientes largos, de perro gruñendo. Por alguna razón (como si ese vagabundo le trajera un mensaje), el escritor siente "una apetencia de lejanías, juvenil e intensa". Y decide partir a Venecia. A la mítica ciudad decadente, de fundaciones imprecisas, que se confunde con sus reflejos. Poco después de llegar al Hotel des Bains, en el Lido, Von Aschenbach se prenda -homosexualmente, por primera vez en su vida- del joven Tadzio, un adolescente de belleza angélica (el lector atento notará el contraste de este Luzbel con el otro, el "ángel" rabioso en el cementerio). Luego, el cólera llega a Venecia. ¿Como si hubiera seguido a Von Aschenbach? Todo el mundo abandona la ciudad en estampida, menos el escritor. Entendemos que mientras su ángel no parta, él tampoco se irá. Una noche (otra aparición inconexa, al pasar), abandona la ciudad en estampida, menos el escritor. Entendemos que mientras su ángel no parta, él tampoco se irá. Una noche (otra aparición inconexa, al pasar), un hediondo músico ambulante -pelirrojo, de fuertes dientes- canta estrofas obscenas frente al hotel. El escritor se siente mal, suda (en la película de Visconti, la tintura en las sienes de Dirk Bogarde se corre). La mañana en que Tadzio va a partir, éste le hace una seña en la playa como invitándolo al mar, "a una inmensidad cargada de promesas"... Y Gustav von Aschenbach muere. El ángel bello lo deja atrapado en la ciudad de los espejismos y las pasiones, en manos del ángel podrido de la peste, la vejez y también la liberación, la voluptuosidad de la muerte. "Y su alma conoció la lujuria y el vértigo de la aniquilación", había oído Von Aschenbach, cuando soñó con los festejantes de Dionisio ("el dios extranjero") que devoraban animales crudos.

El artista apolíneo, prisionero de sus formas, de su férrea disciplina, siguió la invitación del diablo dionisíaco a una sensualidad que pudiera fecundar su arte. Pero ésta no sólo lo inspira. También lo destruye, anulando su distancia con la "peste" de la vida y entregándolo a la pasión en su forma más radical: el padecer gozoso de la muerte. En los años que vendrían Mann iba a elaborar mucho más esta mezcla fecunda y fatal.

El corazón húmedo

En La montaña mágica (1924), ese demonio doble se despliega en múltiples facetas contradictorias. Hans Castorp, un joven ingeniero naval, pragmático y satisfecho de la vida burguesa que tiene prometida, sube al sanatorio de Davos para ver a un primo aquejado de tuberculosis. Poco a poco, Hans va quedando atrapado por el hechizo de la montaña: la enfermedad. Un día, el médico descubre una "mancha húmeda" en la radiografía del pecho de Hans. La metáfora es transparente: casi como si él lo hubiera deseado, su corazón se ha "humedecido" (sensualizado, espiritualizado, diríamos).

Agentes del embrujo que ha atrapado a Hans en la montaña son los "pedagogos" Naphta y Settembrini. Ambos viven en la misma casa, no lejos del sanatorio. Naphta, el judío convertido en jesuita y reaccionario, en una "celda lujosa", cubierta de sedas, adornada por la réplica de una pietà sangrante. Settembrini -el humanista librepensador- vive y escribe arriba, en un austero desván con olor a granero y maderas calientes.

Pronto Hans echa de ver que ambos "se disputan como pedagogos mi pobre alma, como Dios y el Diablo hacían con el hombre en la Edad Media". Pero ¿cuál es el diablo y cuál dios? Hans no lo sabe y nosotros tampoco quedamos seguros. Naphta es descrito como un diablo (por Settembrini): "todos sus pensamientos son de naturaleza voluptuosa; porque están colocados bajo la protección de la muerte...". Y Hans lo llama, entrañablemente, "pequeño jesuita y terrorista". Por su parte, Settembrini parece un eudaimon, un diablo o genio bueno. Aunque no tanto, porque con su fe apasionada en la revolución "era dudoso que se mostrase dispuesto a ahorrar la sangre".

Naturalmente, en un sanatorio la enfermedad es un tema central en las discusiones. Naphta abomina de la salud porque ésta es vida y la vida no es un fin en sí misma. Hay, debe haber, algo más allá. El dispensador de la enfermedad que acerca a la muerte es dios, que también es el demonio, esto es crucial en la teología de Naphta. Ambos son uno en su irracionalidad mística. Lo que corrobora las peores sospechas del racionalista Settembrini. El humanista, en cambio, cree en la vida. Pero así, claro, condena la enfermedad y la muerte -la tragedia- que son progenitores del espíritu, de esa espiritualización o elevación hacia lo trascendente que ha experimentado Hans al subir al sanatorio y enfermarse.

Otro aspecto de la complejidad -y de la vigencia- de estos demonios, es el político. Para Naphta, la vida "se ha convertido en demoníaca" porque es capitalista. Sueña con una dictadura que imponga, si es necesario por el terror, el comunismo religioso. Oscuramente premonitorio, para Naphta el peor enemigo de la trascendencia espiritual (del Homo Dei) es el "economismo inglés", representado por el "capitalista republicano" que es Settembrini.

Hans se sume en una confusión (fusión de contrarios). Intuye que si ama al racionalista Settembrini, por su pasión, es el místico Naphta quien tiene la razón más a menudo. Esta paradoja marea y embriaga a Hans. Y contribuye a atraparlo en el hechizo de la montaña.

La relación entre estos demonios es llevada por Mann a una síntesis no dialéctica, sino poética, en la famosa escena de la tormenta de nieve. Hans sale a esquiar y está a punto de morir perdido en la ventisca. Se adormece medio congelado -"muy inclinado a abandonarse a aquella confusión que quería tomar posesión de él"- y tiene un sueño. Ve una escena arcádica: el mar del sur, islas, jóvenes que danzan, un templo de hermosas columnas blancas. Al entrar en él, sin embargo, Hans descubre dos viejas brujas -dos bacantes, acaso- que devoran a un niño. ¿Cómo no recordar el violento sueño dionisíaco de Von Aschenbach?

Al final, cuando Naphta se suicida, ambos contrincantes pierden. Settembrini, el ateo, experimenta una desconocida tristeza y grita: "Infelice, che cosa fai per l´amor di Dio". Los demonios opuestos se aman en esa confusión fecunda que humedece el corazón de Hans.

No te será permitido amar

Veinte años más tarde, al escribir Doctor Faustus (1947), el demonio personal de Mann (la búsqueda de inspiración vital que hace el frígido Von Aschenbach en Venecia) converge con el de su nación destrozada por la guerra (la amenaza que se cernía sobre La montaña mágica).

El narrador reflexiona sobre su famoso amigo, el músico Adrian Leverkühn, compositor del "Canto de dolor del Doctor Faustus", preguntándose por la terrible fatalidad que acompañó a su búsqueda de genio. Dice: "en esa radiante esfera [del genio] el elemento demoníaco e irracional ha representado siempre un papel inquietante". Y más adelante se pregunta: "¿Qué esfera humana [...] puede en absoluto despreciar su fecundante contacto?" (itálicas mías).

Adrian Leverkühn estudió teología, antes de entregarse a la música. Desde el comienzo su búsqueda fue la trascendencia, el absoluto. Sin embargo, queda inconforme con esos estudios ya que la teología en boga, liberal, "es débil porque su moralismo y su humanismo no perciben el carácter demoníaco de la existencia humana".

Adrian se dedica entonces a la música. Prefiero sintetizar el complejo proceso intelectual y emotivo que lo lleva a ella, con esta frase de Mann, tomada de su ensayo sobre Wagner: "la fraternidad musical con la noche y con la muerte". No en balde Nietzche -la otra influencia capital en Mann- considera la música el único arte capaz de resucitar el espíritu perdido de la tragedia. Adrian sabe, sin embargo, que para asomarse a ese absoluto artístico -donde el individuo, el indiviso, se reparte dionisíacamente con el todo- es preciso ser un genio. Y también sospecha que serlo exige no sólo "ponerse en oposición con el mundo, con el término medio de la vida", sino una verdadera transustanciación alquímica. En esa búsqueda, Adrian se acuesta con la "hetaira Esmeralda", a pesar de que ella lo ha puesto "en guardia contra su cuerpo", contra la sífilis que porta el destino nietzcheano. Y así precipita el cambio "químico" en su cuerpo que derivará en la transustanciación alquímica de su alma.

En adelante, Adrian compone algunas piezas de rara perfección. Sin embargo, no es todavía un genio. La música absoluta aún se le escapa. Algo falta. Poco después, estando el compositor en Italia, un viejo conocido nuestro lo visita. Y tiene lugar una de las escenas más geniales en la literatura del siglo XX (como si el diablo hubiera visitado también a Mann, mientras la escribía).

Al aparecerse el diablo en su cuarto, Adrian tirita -no sabe si de frío o fiebre- y duda de sus sentidos. Pero el visitante lo desengaña rápidamente: "No soy una creación del foco [infeccioso] en tu pia mater, sino que eso es lo que te capacita para percibir mi presencia". Durante la entrevista el diablo va cambiando de aspecto (adaptándose a la melodía de la irónica conversación). Primero es pelirrojo -como el vagabundo de Munich y el músico ambulante de Venecia-, con "los pantalones indecentemente ceñidos, y zapatos amarillos" y una gorra ladeada. "Un strizzi, un afeminado." Luego cambia, habla como un crítico orgulloso y se parece a Naphta ("nariz aguda, frente pálida y abombada... un intelectual"). Ese demonio dice cosas interesantes, no sólo para Adrian, sino diabólicamente actuales y pertinentes: "Hoy... el arte se torna crítica [...]. Pero, ¿y el peligro de esterilidad...?"

Adrian sabe la respuesta. "El carácter ilusorio de la obra de arte burguesa, con su nihilismo aristocrático" -vuelto parodia estéril de una crítica musical, literaria, plástica, etcétera- sólo puede romperlo el entusiasmo vital del genio. Y este visitante irónico se lo corrobora: "Una inspiración verdaderamente inefable, arrebatadora, liberada de la duda [...] esa inspiración no es posible con Dios, que deja demasiado terreno a la razón; sólo es posible con el diablo, verdadero señor del entusiasmo".

Ese entusiasmo -como el que quería Von Aschenbach, como el que encuentra Hans Castorp- es lo que le ofrece el diablo: "te elevarás hasta el punto de una vertiginosa admiración de ti mismo, y crearás cosas que te harán experimentar un terror sagrado". A cambio sólo le pide -como es tradicional- su alma. Pero, ya que en el siglo XX esto no aterra a casi nadie -supongo-, añade una cláusula que constituye el auténtico precio, con estas magníficas líneas: "Criatura de elección. Te has prometido y unido con nosotros. No te será ya permitido amar".

La frigidez que afligía a Von Aschenbach se vuelve el precio del genio para Adrian Leverkühn. Será su infierno en la tierra. Toda una vida visitando a sus demonios capacitan a Mann para la visitación reveladora de esta dolorosa paradoja. El arte acerca a la vida distanciando al artista de ella. Palabra de diablo.

Mann, como hijo convencido del siglo XIX burgués y liberal, fue dado por muerto varias veces en el curso de las pasadas décadas (más recientemente por lo que Harold Bloom llama la Escuela del Resentimiento, que lo sepultó -a él y a la novela de ideas- en el mausoleo de los Dead White Males). Sin embargo hoy, a medio siglo de su muerte, en el contexto de un nuevo liberalismo triunfante y un aburguesamiento masivos, pocas voces literarias suenan más profundas y avisadas acerca de los valores espirituales -y los pactos fáusticos- que una época como ésta ofrece al artista. Y, en general, a la sociedad contemporánea.

La última novela de Carlos Franz, El desierto, ganó el Premio LA NACION-Sudamericana 2005.

5 libros para conocer a Thomas Mann

Grandes novelas de un clásico monumental

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2016 •

El alemán Thomas Mann (1875-1955) es uno de los autores capitales de la primera mitad del siglo XX. Su obra, prolífica y meditada, tiene como primer horizonte formal la literatura decimonónica, pero su permanente indagación en los dilemas de la época, sobre todo los que afectaban a Alemania y a Europa, lo hizo llevar el género novela a su pináculo definitivo. En 1929 recibió tempranamente el Premio Nobel de Literatura, aunque algunas de sus obras clave son posteriores al galardón. En 1933, con la llegada de Hitler al poder, se exilió a modo de protesta en Suiza (los nazis le retirarían la ciudadanía en 1936) y luego se trasladó a los Estados Unidos. Murió ya de regreso en Suiza, donde había vuelto a residir tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los Buddenbrook

(1901)

Mann ya había dado a conocer varios relatos cuando a los 25 años publicó Los Buddenbrook, una formidable saga que lo colocó en un lugar primordial entre los escritores de su era. La novela narra el ascenso y caída, entre 1835 y 1877, de una familia de ricos comerciantes. En sus páginas figuran cuatro generaciones de Buddenbrook, desde el patriarca que sentó las bases de la fortuna del clan hasta el último vástago, un alma sensible en la que se entrevé la decadencia inevitable. Última gran novela del siglo XIX o primera gran novela del siglo XX,Los Buddenbrook es el retrato colosal de más de una época, de un modo de vida y de la clase burguesa a la que el propio Mann pertenecía.

La muerte en Venecia

(1912)

Esta nouvelle debe parte de su fama contemporánea a la película que sobre ella hizo Luchino Visconti en 1971. El director italiano respetó la trama y el escenario de playas venecianas, pero hacía de su protagonista principal un músico. En la versión de Thomas Mann, Gustav Von Aschenbach es un escritor en busca de la inspiración perdida, que viaja a la ciudad italiana y, entre los residentes de su hotel, descubre a un joven polaco, Tadzio, por el que experimenta una pasión tan inesperada como silenciosa. La peste que llega a la ciudad de los canales funciona como un potente símbolo del eclipse del mortal Aschenbach y acaso de todo un mundo, a un tris de la guerra. Además de la película de Visconti, la novela inspiró una bella ópera de Benjamin Britten.

La montaña mágica

(1924)

La montaña mágica es la novela más reconocida del autor alemán y su sinopsis, a pesar de la aparente simpleza del argumento, corre el riesgo de llevar varias páginas. Baste recordar que la novela narra la estancia del joven Hans Castorp en un hospital para tuberculosos que se encuentra en la punta de una montaña suiza. Llega sólo por una semanas para visitar a su primo enfermo, pero el diágnostico médico lo obliga a quedarse. Es entonces que comienza a experimentar -como le había adelantado su pariente- que el sentido del tiempo fluye de manera muy distinta en ese lugar apartado. Es una novela de ideas, donde se entrecruzan discusiones sobre la época, la filosofía, la política, el arte. También cuenta con algunos personajes inolvidables (como los intelectuales Naphta y Settembrini, que representan dos polos de pensamiento que se disputan el favor de Castorp), La montaña mágica es uno de los grandes relatos de iniciación de todos los tiempos y un retrato ineludible de las angustias de la entreguerra.

Doctor Faustus

(1947)

Publicada tras la caída del nazismo, esta intimidante obra, que retoma en clave contemporánea el mito fáustico, tal vez sea la más profunda y perfecta del arte de Mann. Doctor Faustus se centra en la vida de Adrian Leverkühn, un compositor musical que le habría vendido el alma a Mefistóteles por unos años de gloria, al tiempo que Alemania se sume en la barbarie y se dirige hacia su propia catástrofe. Mann ronda algunas de las ideas de Nietzsche que lo obsesionaban (el eterno retorno, entre otras) y convierte a Leverkühn en el creador de una nueva técnica compositiva de vanguardia que se parece (no es casualidad) al dodecafonismo de Arnold Schoenberg.

Confesiones del estafador Felix Krull

(1954)

Al final de su vida, el escritor, reconocido como una suerte de conciencia moral de la cultura alemana, sorprendió a todos con esta narración picaresca, llena de gracia y vitalidad. Krull es un perfecto impostor, seductor impenitente, que cuenta las tretas que le permitieron el ascenso social. El recorrido es hilarante y encantador, de sus orígenes humildes a su trabajo como botones de hotel, y el conocimiento que traba con un rico heredero que lo convence de hacerse pasar por él. Mann sólo pudo terminar la primera parte, que se publicó un año antes de su muerte. No llegó a escribir la continuación, pero el carisma de Krull es tan convincente que el lector logra olvidar ese detalle.